習い事教室開業で社会貢献!「体験格差」解消を目指す子供向け教室のつくり方

「すべての子供たちに、豊かな学びと体験の機会を届けたい」

子供向け教室の運営をされている先生方、そしてこれから教室を開きたいと考えている方は、少なからずそうした想いをお持ちではないでしょうか。

近年、日本の子供たちの間で「体験格差」が広がっていることが、様々な調査から明らかになっています。これは、家庭の経済状況や住んでいる地域、保護者の状況などによって、子供たちが多様な体験(スポーツ、文化芸術、自然、社会活動など)をする機会に差が生まれてしまっている問題です。

このような状況の中で、地域に根差した子供向け教室が持つ「社会的価値」が、今あらためて注目されています。

この記事では、「体験格差」の現状とその影響に触れながら、それを埋める可能性を持つ習い事教室の重要な役割と、そこに教室を開業する大きな意義について考えていきます。

1. 広がる「子どもの体験格差」とは? その現状と原因

「体験格差」とは、家庭環境や地域環境によって、子供たちが多様な体験をする機会に差が生じている状況を指します。公益社団法人チャンス・フォー・チルドレンの調査(2022-2023年)によると、世帯年収300万円未満の家庭の小学生の約3人に1人が、1年間で学校外の体験活動(スポーツ、文化芸術、自然体験、旅行など)を全く経験していないというデータも報告されています。

体験活動への年間支出額を見ても、世帯年収による格差は明らかで、約2.2倍の差があるとの調査結果もあります。この格差が生まれる主な原因としては、以下のような点が挙げられます。

| 体験格差の主な原因 | 具体的な内容 |

|---|---|

| 経済的な理由 | 習い事の月謝、道具代、イベント参加費、交通費などが家計の大きな負担となる。 |

| 地域的な理由 | 住んでいる地域に利用できる施設や教室が少ない、または教室までの送迎が保護者の負担となる。 |

| 保護者の時間的な理由 | 仕事や家事、介護などで多忙なため、子供の体験活動への付き添いや送迎、情報収集の時間が十分に取れない。 |

| 保護者の意識や情報格差 | 体験活動の重要性に対する認識の違いや、利用できる機会・支援制度に関する情報へのアクセスの差。 |

特に近年は、SNSなどを通じて他の子供たちの豊かな体験を目にする機会も増え、子供自身が格差を実感し、心を痛めているケースもあるようです。

家庭の経済状況や地域、保護者の状況などにより、子供たちが多様な体験をする機会に大きな差が生じています。

特に低所得世帯では、体験機会が著しく制限されている現実があります。

2. なぜ「体験」が重要? 格差が子供たちの未来に与える影響

子供時代の多様な体験は、単なる思い出作りにとどまらず、その後の成長や人生に大きな影響を与えます。体験が不足すること、あるいは偏ることは、どのような問題に繋がるのでしょうか?

非認知能力の育成機会の損失 様々な体験を通して、子供たちは目標に向かって努力する力、他者と協力する力、困難を乗り越える力、新しいことに挑戦する意欲といった「非認知能力」を育みます。体験が少ないと、これらの「生きる力」を養う機会が失われる可能性があります。 興味・関心の幅と将来の選択肢への影響 多様な体験は、子供たちの好奇心を刺激し、興味・関心の幅を広げます。様々な世界を知ることで、将来「やってみたいこと」の選択肢が増え、可能性が広がります。逆に体験が少ないと、将来の夢や目標を見つけにくくなるかもしれません。 自己肯定感や意欲への影響 新しいことに挑戦し「できた!」という経験や、何かに夢中になる経験は、子供の自信や自己肯定感を育みます。また、周りの友達が経験していることを自分だけができない、という状況は、劣等感や意欲の低下に繋がることも懸念されます。 社会性・コミュニケーション能力への影響 習い事や地域活動などの体験は、家庭や学校以外の多様な人々(指導者、他の子供たち)と関わる貴重な機会です。こうした経験を通して、コミュニケーション能力や社会性が育まれます。体験格差は、単に「楽しい経験が少ない」というだけでなく、子供たちの内面的な成長や将来の可能性にまで影響を及ぼしかねない、重要な社会課題なのです。

多様な体験は、非認知能力、興味関心、自己肯定感、社会性などを育む上で非常に重要です。

体験格差は、子供たちの成長と未来の可能性を狭めてしまう恐れがあります。

3. 地域教室の出番!「体験格差」解消に果たす役割と高まる社会的価値

こうした「体験格差」という課題に対して、地域に根差した子供向け教室は、非常に大きな役割を果たすことができます。そして、その社会的価値はますます高まっていると言えるでしょう。

-

身近な場所で「多様な学び・体験」を提供できる

スポーツ、音楽、アート、プログラミング、英語、自然体験(をテーマにした教室)など、様々なジャンルの教室が、子供たちが普段の生活圏内で新しい世界に触れる機会を提供します。これは、地域による体験機会の偏りを補う上で重要です。 -

専門的な知識・スキル・環境を提供できる

家庭では難しい専門的な指導や、特別な道具・設備が必要な活動(例:楽器演奏、本格的な実験、特定のスポーツ)も、教室なら可能です。質の高い学びの機会を、より多くの子に届けられます。 -

学校・家庭以外の「第3の居場所」となれる

教室が、子供にとって安心して過ごせる、自分の好きなことに打ち込める「第3の居場所」となることもあります。多様な大人や仲間との出会いは、子供の世界を広げます。 -

保護者の負担軽減や子育て支援にも繋がる

質の高い教育・保育サービスの一環として、また、保護者同士の交流の場として、地域の子育て支援という役割も担うことができます。

子供向け教室は、単にスキルを教えるだけでなく、子供たちの視野を広げ、可能性を引き出し、体験格差という社会課題の解決に貢献できる、非常に価値の高い存在なのです。

地域に根差した教室は、多様な学び・体験の機会を提供し、専門性を活かし、子供たちの第3の居場所となり、子育て支援にも繋がる、社会的価値の高い存在です。

4. 【具体策】スタディクーポン等を活用し、学びの機会を届ける

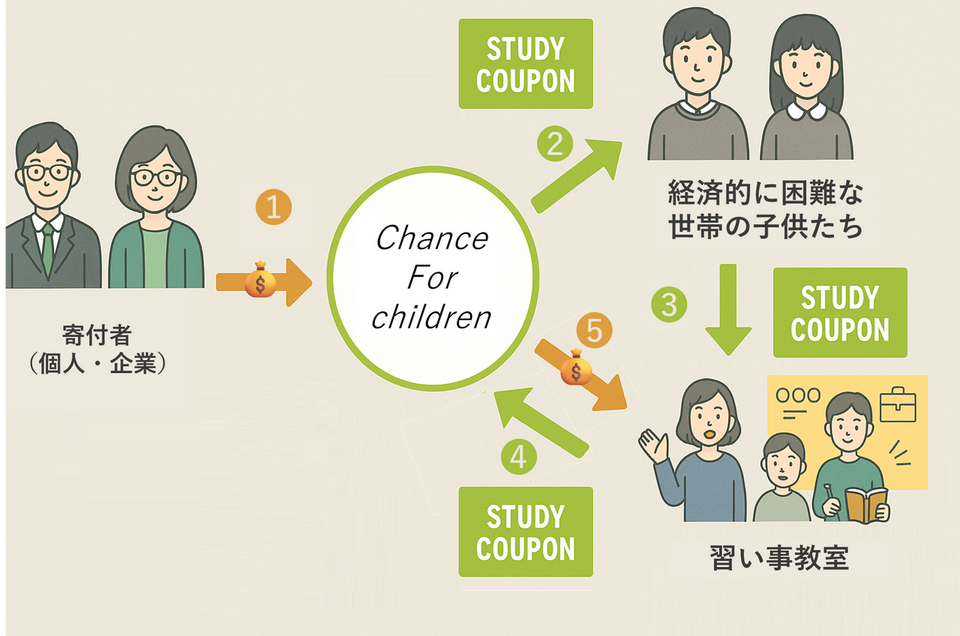

体験格差の大きな要因の一つである経済的な問題に対し、近年、NPO法人や一部の自治体による支援の動きが広がっています。その代表的なものが「スタディクーポン(教育バウチャー)」事業です。

これは、寄付や公費などを原資として、経済的に困難な状況にある家庭の子供たちに、学習塾や習い事などで利用できるクーポン(バウチャー)を提供し、多様な学びや体験の機会を得られるように支援する仕組みです。現金給付と異なり、教育的な用途に限定されるため、子供たちに確実に機会を届けることができます。

例えば、公益社団法人チャンス・フォー・チルドレン(CFC)は、全国の多くの地域でこのスタディクーポン事業を展開しており、子供たちは提供されたクーポンを使って、登録されている様々な教室や団体の中から、自分のやりたい活動を選ぶことができます。

教室運営者の皆様にとって、このスタディクーポン事業に参画することには、以下のような大きな意義があります。

・教室の活動を通じて、より直接的に体験格差の解消に貢献できる。

・社会貢献意識の高い教室として、地域社会からの信頼や評価が高まる可能性がある。

・新たな生徒層の獲得に繋がり、教室運営の安定化にも寄与する可能性がある。

チャンス・フォー・チルドレンの他にも、各自治体が独自に同様の学習支援クーポン事業(例:千葉市「こども未来応援クーポン」、大阪市「習い事・塾代助成事業」など)を実施している場合があります。また、他のNPO法人による助成プログラム(例:ベネッセこども基金、ライフスポーツ財団など)も存在します。

ご自身の教室がある地域で、このような支援プログラムがないか情報を集め、利用可能施設としての登録を検討してみてはいかがでしょうか。それは、子供たちへの大きなプレゼントになるはずです。

NPOや自治体が運営するスタディクーポン等の事業に参画することで、経済的に困難な家庭の子供たちにも学びの機会を提供でき、教室の社会的価値を高めることができます。

5. あなたの「好き」や「得意」が社会の力に:教室開業という選択

「子供たちに〇〇の楽しさを伝えたい!」「自分のスキルや経験を活かして、地域の役に立ちたい!」

もしあなたが、そんな情熱や想いを持っているなら、子供向け教室を開業することは、その想いをカタチにし、同時に社会貢献にも繋がる、非常に価値のある選択となり得ます。

体験格差が課題となる現代において、多様な学びの場を提供する地域教室へのニーズは、決して小さくありません。あなたの「好き」や「得意」が、子供たちの世界を広げ、未来を拓くきっかけになるかもしれません。

スタディクーポン事業などに参画することで、これまで経済的な理由であなたの教室に通えなかったかもしれない子供たちにも、貴重な体験を届けることができるようになります。それは、運営者にとって大きな喜びと、教室の社会的な存在意義を改めて実感する機会となるでしょう。

もちろん、教室運営には大変な面もあります。しかし、「子供たちの成長に貢献したい」「地域に必要とされる存在になりたい」という想いは、困難を乗り越える大きなエネルギーとなるはずです。

だから、自分の教室では、できるだけ多くの子供たちが参加しやすいように、料金設定を工夫したり、無料の体験イベントを積極的に開催したりしています。

最近では、地域のNPOが行っているスタディクーポンの利用可能教室として登録し、これまでご縁のなかったご家庭のお子さんも通ってくれるようになりました。『先生の教室のおかげで、うちの子、ピアノが好きになりました!』と言っていただけると、この仕事の社会的意義を実感できて、本当に嬉しいですね。自分の好きなことが、子供たちの可能性を広げるお手伝いになっている。それが一番のやりがいです。」

あなたの情熱やスキルは、子供たちにとって、そして地域社会にとって、貴重な財産です。教室開業という形で、その力を発揮してみませんか?

あなたの「好き」や「得意」を活かした教室は、子供たちに貴重な体験を提供し、体験格差の解消に貢献できます。

それは大きな「やりがい」と「社会的価値」を持つ仕事です。

6. まとめ:子供たちの未来を拓く、価値ある教室づくりへ

子供たちの「体験格差」が課題となる現代において、地域に根差した子供向け教室の役割と社会的価値は、ますます高まっています。

教室は、単にスキルを教えるだけでなく、子供たちの興味関心を引き出し、非認知能力を育み、多様な人々と関わる機会を提供する、かけがえのない「体験の場」です。

これから教室を開業しようと考えている方は、ぜひこの「社会的価値」を意識してみてください。スタディクーポンなどの制度を活用することも視野に入れ、より多くの子供たちに門戸を開くことで、あなたの情熱や個性を活かした教室が、子供たちの未来を豊かにし、地域を元気にすることに繋がります。

eduppo Magazineは、そんな価値ある教室づくりを目指すすべての方を応援しています!

7. さらに活動を広げるために / 参考情報と注意点

体験格差解消への貢献という視点で活動を広げるために、以下の点もご検討ください。また、この記事で触れた情報源の一部も掲載します。

NPO法人や地域団体との連携 子ども支援を行うNPO(例:公益社団法人チャンス・フォー・チルドレンなど)や地域団体と協力し、プログラムを実施する。 スタディクーポン・教育バウチャー事業への参画 上記のような団体や一部自治体(例:千葉市など)が実施する「スタディクーポン」等の利用可能教室として登録し、経済的に困難な家庭の子供たちも受け入れられるようにする。 自治体との連携 公民館や児童館での講座開催、放課後子供教室への協力など、公的な枠組みを活用する。 情報発信の工夫 経済的な理由などで習い事を諦めている家庭にも情報が届くよう、地域の掲示板や支援団体を通じた広報なども検討する。・体験格差に関するデータや支援制度は変化します。常に最新情報をご確認ください。

・この記事は一般的な課題認識と機会提供を促すものであり、特定の効果を保証するものではありません。

・外部と連携する場合は、目的、役割分担、費用負担などを明確にすることが重要です。